启动地方标准管理制度改革试点,打破区域隐形壁垒,推动全国统一大市场建设。这场涉及标准体系重构、管理流程优化的探索,将成为提升市场活力与开放水平的关键一步。

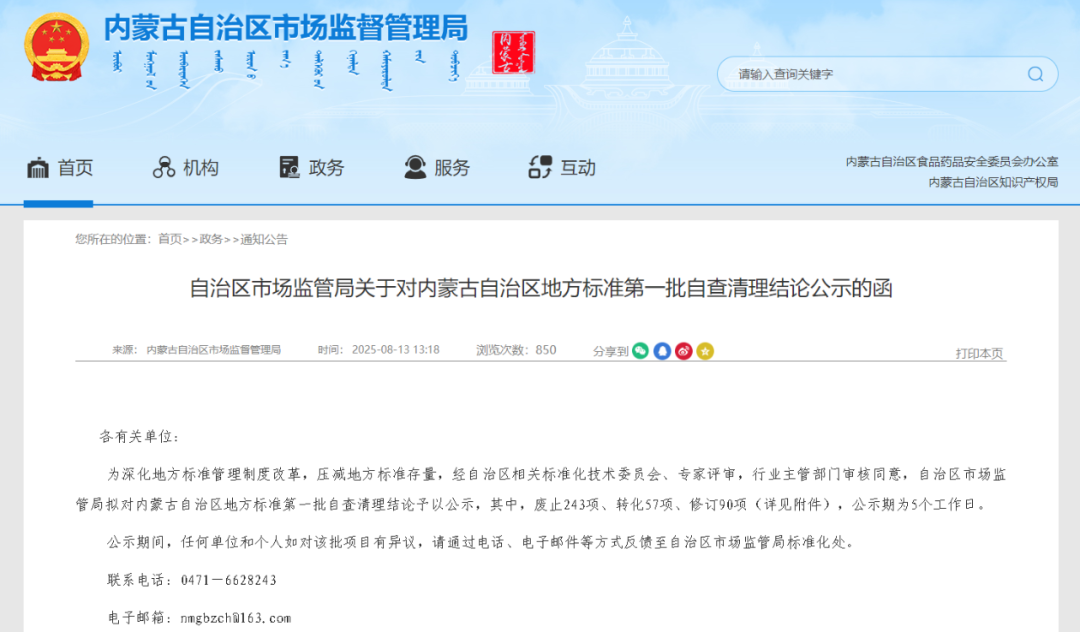

今年8月,内蒙古自治区市场监督管理局官方网站公布的信息显示,为深化地方标准管理制度改革,压减地方标准存量,内蒙古自治区市场监管局拟对内蒙古自治区地方标准第一批自查清理结论予以公示,其中,废止243项、转化57项、修订90项。公示中提到的转化即是将地方标准转化为团体标准或相关文件。

由此看来,内蒙古自治区有望成为全国首个系统性推进地方标准向团体标准转化的省级行政区。这一举措不仅是对地方标准管理制度改革的创新性探索,更是激发市场主体活力、提升标准供给质量与效率的重要实践,为全国标准化改革提供了可借鉴的“内蒙古样本”。

地方标准向团体标准转化,是我国标准化领域深化改革进程中的一项关键举措。其核心要义在于充分释放团体标准贴近市场、灵活高效的优势,实现政府与市场在标准制定中的协同共治。

早在今年3月,市场监管总局印发《关于开展深化地方标准管理制度改革试点工作的通知》(以下简称《通知》),在河北、黑龙江、上海等13个地方开展深化地方标准管理制度改革试点。《通知》主要从试点目标、试点任务及进度安排3个方面提出明确要求。

试点目标方面,《通知》明确通过探索并验证地方标准管理新措施、新机制、新模式,为破除利用地方标准构筑隐形壁垒实施地方保护和市场限制,改革地方标准管理制度积累经验,带动其他地方有效开展标准化工作改革。

试点任务方面,《通知》提出4项要求。一是限定地方标准制定范围,优化地方标准体系结构,压减地方标准存量,推动地方标准向国家标准、团体标准转化,进一步消除区域间标准差异,释放经营主体活力,推动商品要素自由流通;

二是建立地方标准全过程管理机制,建立地方标准立项、批准环节与标准化改革政策一致性评估机制,提升从立项、制定到实施、监督,重构标准全生命周期管理流程的透明度和规范性,推动地方标准由数量规模型向质量效益型转变;

三是强化“统一管理、分工负责”,压实地方标准“谁提出,谁组织实施”“谁归口,谁宣贯推广”“谁引用、谁负责”三个责任,发挥市场监管部门综合协调职责,强化地方行业主管部门标准实施应用责任,通过构建有效协同的工作机制,形成地方标准化工作合力;

四是推动地方标准化工作重心由制定地方标准向强化实施监督、组织参与国家标准和国际标准职能转变,为提升标准质量与实施效果,对接国际高标准经贸规则促进高水平开放夯实基础。

《团体标准管理规定》第二十八条明确指出,团体标准实施效果良好,且符合国家标准、行业标准或地方标准制定要求的,团体标准发布机构可以申请转化为国家标准、行业标准或地方标准。

根据《国家标准管理办法》(国家市场监督管理总局令第59号)第十六条规定,对具有先进性、引领性,实施效果良好,需要在全国范围推广实施的团体标准,可以按程序制定为国家标准。

《推荐性国家标准采信团体标准暂行规定》(国标委发〔2023〕39号)结合我国现有推荐性国家标准和团体标准特点,进一步明确了将先进适用的团体标准转化为国家标准的实施路径,为团体标准升级为国家标准提供了制度保障。

1、提升市场竞争力

团体标准往往包含了行业内先进的技术和创新理念,企业将团体标准转化为自身产品的标准,可以使产品在功能、质量、性能等方面与竞争对手形成明显差异,这种差异化优势既可以满足消费者多样化的需求,还可以提高产品附加值和市场竞争力。

2、提升供应链协同效率

为供应链各环节提供统一的技术规范和质量要求,企业按照团体标准进行生产和采购,可以使供应链上下游企业之间的信息传递更加准确、及时,减少沟通成本和误解,提高供应链协同效率。

3、提升技术创新能力

参与制定或转化团体标准需要企业投入大量的研发资源,深入研究行业技术发展趋势和市场需求。在这个过程中,企业会不断挑战现有技术极限,探索新的技术解决方案,从而激发研发团队创新能力,掌握行业话语权。

4、获得政策支持与资源倾斜

参与制定团体标准的企业在行业内具有较高的知名度和影响力,能够代表行业利益向政府部门反映诉求和建议,参与行业政策的制定和修订。同时,政府为了鼓励企业参与标准制定和推动行业技术进步,通常会出台一系列政策措施,对参与制定团体标准的企业给予资金支持、税收优惠等政策扶持。